1.乾燥概論/1-3乾燥空気について②

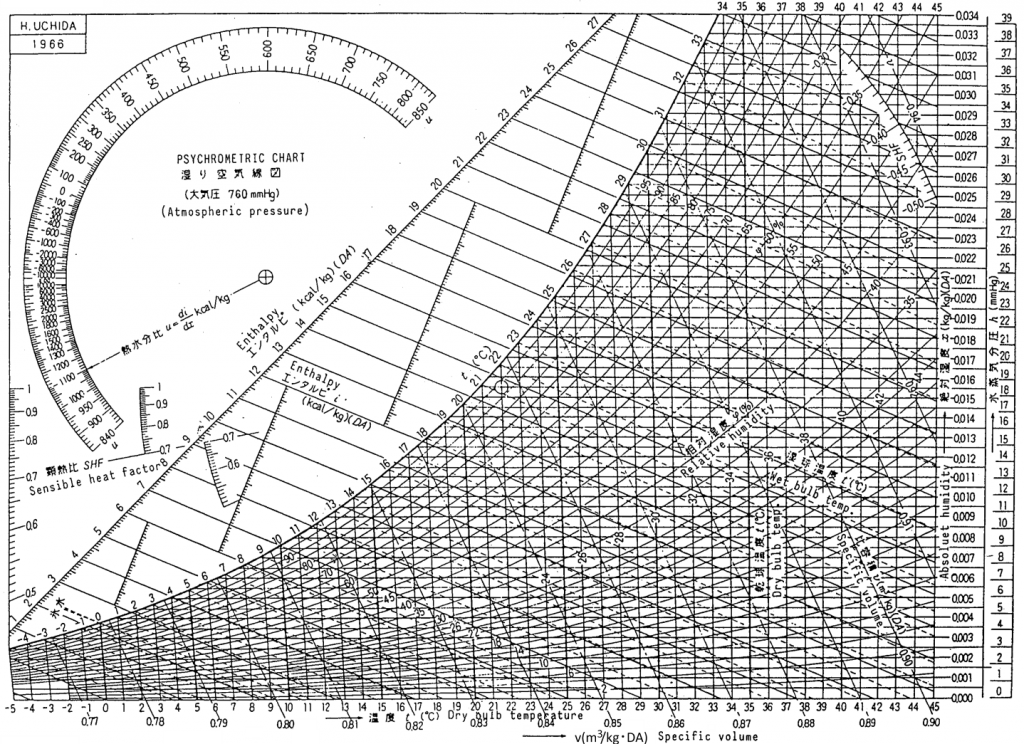

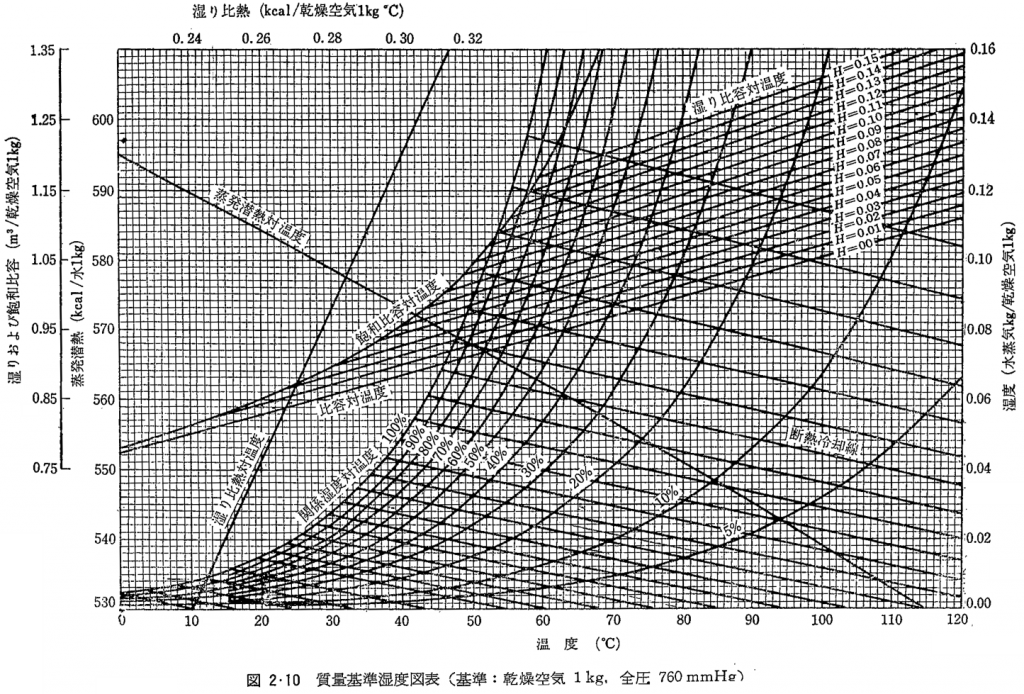

1-3-4湿度線図

線図上に、乾球/湿球温度/露点温度、絶対/相対湿度、エンタルピーなどを記入し、その中から2つの値を求めることにより、湿り空気の状態が分かるようにした線図のことです。

不飽和空気ではつかみにくい乾球温度や相対湿度、絶対湿度、 比エンタルピーなどの相互関係を比較対照して線図にしています。上は低温用で、主に外気温度の状態を知るのに用います。下は温度範囲が0℃~120℃で、乾燥庫内の状態を知るのに用います。

1-3-5乾燥機内の空気について

ここでは除湿を含めた空気による乾燥について説明します。

⓪(外気)は吸気フィルタを通って除湿クーラで冷却された空気は乾燥機内に入ります。

①冷却後乾燥機内に入った空気は乾きすぎている場合、スプレイで加湿されます。

③加湿後ヒータで加熱され水分を奪うキャパシティが大きい状態となって送風されます。

乾燥室に入った④熱風は、水分を含んだ粉体を通過し、水分を奪います。

送風される熱風が含むことの出来る水分は、温度が高いほど大きくなります。これは、空気の飽和水蒸気量が温度とともに大きくなるということと同じです。

粉体を通過します。奪う水分が多いほど、潜熱が大きくなり、空気の温度が下がります。

⑤排気される水分は、もともと持っていた熱風の水分と粉体から奪った水分の和となります。

乾燥速度の遅い装置や、粉体の水分が少ない場合、奪う水分が少なくなるので、温度が下がらず、水分を奪うキャパシティが大きいまま捨てられることになるので、箱型乾燥機の場合、⑤排気を戻し一部分が排気ダンパから排出されます。

冷却された空気①と⑥循環してきた空気が混ざって②加熱前循環空気となります。

全量循環させると、空気の湿度が上がり、水分を奪うキャパシティが無くなってしまうので、相対湿度が維持できる量だけのフレッシュエアを取り込めば良いことになります。

フレッシュエアの量が少なければ、相対湿度が上がり、乾燥時間が長くなり、多ければその逆となります。

乾燥実験により時間とともに水分が減る量を記録し、最大乾燥速度を求め、乾燥機内の相対湿度が低く押さえられる程度の空気量に設定します。

次項…2.乾燥の方法